演劇で収益を出すことは可能か

主語を大きくしない

「演劇で収益を出すこと」は、平たく言うと「演劇で食べていくこと」ですが、この場合の「演劇」はなにかをきちんと定義することが重要です。主語を大きくしすぎないようにしましょう。「演劇」と言った場合、演劇関係者の多くは「公演」をイメージすると思いますが、イニシャルコストのかかる「公演」だけで収益を出すには、キャパの少ない小劇場演劇では費用が収入を上回る場合が多く、様々な工夫をしないと困難です。やればやるほど赤字になるカンパニーも多いのではないでしょうか。

これに対し、「演劇」=「公演」ではなく、「演劇という職能」だと考えると、俳優なら「公演」以外の映像やイベント等への出演、学校や企業で演劇やコミュニケ―ションを教える仕事など、活躍の場が広がると思います。こうした仕事から得た収入で「公演」の不足分を補うことが出来ているのであれば、「演劇で食べている」と言っていいはずです。

「公演」で食べるということをもう少し詳しく見ていきましょう。「公演」には本番期間と稽古期間があります。本番期間に対する出演料をステージギャラとして支払うことは、小劇場演劇でも動員数が増えてくれば不可能ではありません。出演者の数にもよりますが、例えば2週間15ステージの公演なら、10,000円×15ステ=150,000円を出すことは夢ではないと思います。しかし、この金額は本番期間だけの出演料です。「公演」だけで食べていくためには、稽古期間中の拘束時間に対する対価も必要で、本来ならこの数倍のギャラが支払われるべきです。つまり、公演規模が大きくなれば、なんとか本番期間中の出演料(ランニングコスト)は支払えるようになるが、稽古期間中の稽古料(イニシャルコスト)はどうしても支払えないのが、小劇場演劇の現実なのです。

もし、稽古期間中の稽古料まで支払うのであれば、

- 商業演劇のようにチケット代を高額にする

- ロングランやレパートリー作品を繰り返すことで、稽古期間より本番期間を長くする

などが考えられますが、どちらも観客動員がそれについて来られるかという課題があります。1は知名度・集客力のある俳優が出演していること、2は芸術団体自身が劇場を有していたり、演劇鑑賞団体による買取公演や学校公演などの巡演が確立されていることが前提になるでしょう。小劇場演劇でもアイドルを客演したり、全国の巡演に挑戦して成果を出しているカンパニーがありますが、創作に対するメンバーとの考えに相違があると長続きしません。自分たちの「公演」スタイルのままで収益を出せないかを、経験を積めば積むほど制作者は自問自答してきたと思います。

小劇場演劇が芸術団体の「公演」スタイルのまま、「公演」だけで収益を出すことは本当に出来ないのでしょうか。

根源的な悩み

「演劇という職能」で収支を相殺すればなんとか食べていける演劇人でも、「公演」だけで見ると赤字になっている現実は、精神衛生上とてもよくないと思います。演劇人にとって、「公演」こそが本業という思いがあり、その本業自体がいくらやっても赤字で、映画やドラマのショーケース的な役割になっていることは、頭では理解出来ていても、忸怩たる思いでしょう。この辺の考えをきちんと整理出来ないとモチベーションが低下し、演劇界を目指す若い人がいなくなるのではないかと思いますが、大学などではどう教えているのでしょう。

規模が小さいこと自体は、うまく行けばそれ自体が強みになりますが、なにをやっても費用>収入の構造が変わらないのであれば、本来は「業」ではなく「趣味」になります。作品が残る他ジャンルの芸術はあとから評価されることもありますが、残らない舞台芸術でそれはありません。だからと言って小劇場演劇が不要かと問われると、新しい才能を輩出するインキュベーション機能は誰もが認めるところだと思います。公共ホールの機能や俳優の養成機関が限られる日本では、学生劇団とその延長にある小劇場演劇の「公演」が大きな役割を果たしてきました。いまや商業演劇、映画、ドラマの主役級の多くが小劇場演劇出身です。ドラマしか見ない視聴者は舞台を「下積み」と呼びますが、なぜ舞台の地位が低いのか、小劇場関係者は長年苦悩してきたのです。

「演劇という職能」を活かせる機会自体が限られる首都圏以外の地域では、そもそも演劇を専業にすることが難しく、全く別の仕事との兼業があたりまえです。兼業しながら「公演」を続けるのは、ご自身が納得しているなら確立されたライフスタイルだと思いますが、「公演」に対して正当なギャラを支払いたいという思いは、地域の制作者も同じだと思います。いまの〈小劇場すごろく〉では、がんばったゴールは俳優なら商業演劇、映画、ドラマへの出演で、それは地域を離れて東京へ移住することを意味します。

「演劇という職能」でなら「業」にすることは出来ます。別の職業との兼業なら食べていけることはわかっています。たぶん、ここまでが現在の答えだと思います。その先の「公演」だけで利益を出すことは、小劇場演劇では本当に不可能なのかを考えていきましょう。

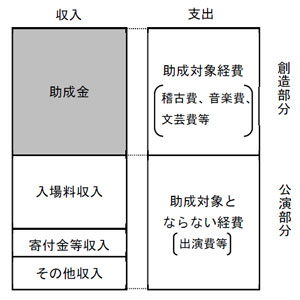

助成制度の見直しを求める

「公演予算の組み方」でも触れましたが、日本芸術文化振興会「舞台芸術等総合支援事業(創造団体支援)」(2022年度まで「舞台芸術創造活動活性化事業業」)は、「公演」のイニシャルコストへ助成するスキームです。稽古など本番までの創作部分のみが全額対象となっています。赤字補填ではなく、全額対象なのに注目してください。

助成対象経費の考え方

(日本芸術文化振興会「令和5年度舞台芸術創造活動活性化事業募集案内」より)

稽古期間中の稽古場借料や出演者への稽古料(上限40日)、脚本料、演出料、各スタッフワークのデザイン料、大道具・小道具・衣裳の材料費や外注費などが対象です。つまり、本番期間中のランニング費用はチケット収入や物販収入でなんとかなる反面、こうした稽古期間中のイニシャル費用は芸術団体の自助努力ではどうしてもペイ出来ないことを、文化庁補助金による国の助成金が公式に認めているのです。

23年度の「舞台芸術等総合支援事業(創造団体支援)」演劇分野で、法人設立10年未満のステップアップ枠に採択された10件の平均額は492万円でした。つまり、「公演」だけで食べるためには、小劇場演劇ではどうやっても平均492万円足りないということが言えると思います。このような考え方で「公演」のイニシャル部分を助成しているのは「舞台芸術等総合支援事業(創造団体支援)」だけで、同じ日本芸術文化振興会「芸術文化振興基金」や他のアーツカウンシルなどの助成制度は、まだ「公演」の赤字補填をする考え方となっています。

助成金の目的にもよると思いますが、「業」としての「公演」に助成するのであれば、「舞台芸術等総合支援事業(創造団体支援)」と同様にイニシャル部分を全額補填すべきだと思います。予算に限りがある場合は2/3助成などになると思いますが、その場合も赤字補填を要件にしないことです。もちろん「業」ですから、芸術団体は法人格を必須とし、財務諸表を整備して監査の体制を整えることを条件とします。これまで芸術団体は任意団体でも許容される風潮がありましたが、「業」として収益化を目指すのであれば、こうした改革は当然のことだと思います。初期投資のかかる業界に補助金が出るのはめずらしいことではなく、他業界との比較においても理解が得られやすいのではないかと思います。

全額チケット代に転嫁しては本当にダメなのか

最近、「応援チケット」などの名称で、特典を付けて定価より高額な券種を売り出す「公演」を散見するようになりました。クラウドファンディングでクオリティを上げるための寄付を求める「公演」もめずらしくありません。それならば、もっとシンプルにチケット代自体を上げてはダメなのかを、いま一度考えてみたいと思います。

前述のとおり、小劇場演劇の「公演」は平均492万円不足していると仮定します。従来型の赤字補填である芸術文化振興基金「【現代舞台芸術創造普及活動」演劇分野に2023年度採択された116件の平均額が195万円、アーツカウンシル東京「東京芸術文化創造発信助成」単年助成が上限200万円なので、こうした従来型の助成金でなんとか200万円採択されたとして、492万円-200万円=292万円を自助努力で収益化する必要があります。2週間15ステージで有料動員2,000名と仮定すると、これをチケット代に全額転嫁すると1枚1,460円の値上げです。例えば現在4,500円なら、6,000円になる計算です。

商業演劇なら安い部類ですが、知名度のある俳優が出ていない小劇場演劇でこれが売れるのか――これは価値観の問題だと思います。現在、すでに動員2,000名を達成しているなら、なぜこの価格になるかを観客に詳しく説明し、理解を得られるなら動員を維持出来る可能性は充分あると思います。そもそも演劇人は予算全体への知識がなく、それを外部に説明する努力が不足しているのではないでしょうか。あらゆる努力をして、それでも足りない部分をチケット代に転嫁するのであれば、やむを得ないことではないでしょうか。

6,000円に一律値上げするのではなく、座席位置によって4,500円~7,500円などの価格差を付けて、観客の予算に見合った席を選んでもらうのもよいでしょう。券種を増やすと手間がかかるとか、そもそも小劇場はそんなに見え方が変わらないという意見もありますが、試す価値はあると思います。例えば、conSeptでは22年にシアタートラムで上演した『アーモンド』をSS席~C席の6券種、ザ・ポケットで上演した『HEISENBERG』をS席~C席の3券種で販売しました。いま、少し高めの飲食店で外食すれば、1人6,000円以上かかると思います。同じ2時間の得難い体験だと思えば、金額に見合った価値があるはずです。その代わり、本数を多く観ることは出来なくなりますので、観客はこれまで以上に作品を厳選することになるでしょう。創生期・若手の芸術団体にとっては厳しくなり、気軽に観てもらえるワーク・イン・プログレスやトライアウトを実施し、美術・照明などの費用を抑えた公演を計画するしかないと思います。

小劇場演劇の観客は、舞台がドラマの「下積み」ではないことをよく知っています。だったら、その思いを行動で示してもらうよう、「小劇場演劇を本来のチケット代で観てください」というキャンペーンにしてもよいかも知れません。フェアトレードと同じ考え方です。「公演」は劇場公演をする限り、劇場費と外部スタッフ人件費は削れないため、キャリアに関係なく小劇場演劇全体で一定の相場観が形成されていると思いますが、キャリアに応じてもっと幅広い価格帯があってもいいのではないでしょうか。

現代アートのように収益化出来ないか

現代アートは所有するだけでなく、資産価値が高まり、いまや世界中で大変な人気となっています。そんな現代アートのように、所有することが出来ない演劇をなんとか収益化する方法はないかも長年考えてきました。上演権を販売する方法があると思いますが、上演権を持つことが喜びになるかを突き詰めて考えると、なにか違う気がします。また、上演権の対価が入るのは劇作家なので、「公演」に対する収入になるわけでもありません。

所有することが出来ずに消えていく演劇にとって、それに近い概念を考えると、「公演」を主催するという行為そのものではないかと思い至りました。もちろん、費用全額を出すのは無理ですが、例えばステージ単位での共同主催なら、現代アートを購入するのに近い感覚で参加出来るのではないかと思います。例えば2週間15ステージの「公演」で292万円の不足を補填するなら、1ステージ20万円で共同主催を希望する観客を募ってみてはどうでしょう。これまで企業などが協賛することはありましたが、観客にとっては協賛ではなく共同主催することが所有に近いのではないかと思います。当然ながら、印刷物やウェブにもクレジットが入ります。例えば、こんなイメージです。

劇団××××『××××××××』

2023/8/2(水)~8/13(日) ××××××劇場

主催:一般社団法人××××

共同主催:山田太郎(8/8(火)19時公演)、田中花子(8/9(木)14時公演)

これを実現するには、「公演」の構想段階から企画書をまとめ、共同主催に興味がある観客を集めて説明会を開くなど、周到な準備が必要だと思います。ただ、世の中には自分で「公演」を打ってみたいと思う観客も少なからずいると思います。それを個人で実現しようと思うと数百万円かかりますが、ステージ単位で20万円でクレジットされるのであれば、本当に応援しているカンパニーなら検討する人もいるのではないかと思います。モノを所有出来るわけではありませんが、好きな「公演」を共同主催したという記録と記憶は永遠に残ります。

創作過程自体を収益化出来ないか

創作過程のプロセス自体をなんとか有償化して、対価を生み出せないかという考え方です。これもクラウドファンディングの特典として、多くのカンパニーが稽古場見学や演出ノート公開などの形で挑戦していますが、不足金額全体を補填するには、まだまだ足りません。また、稽古場を公開してしまうことは、当然ながら制作者が最も神経を遣う「つきまとい」の懸念があり、なによりも俳優の安全が優先されなければならず、規模を広げていくことは運営面の課題も大きいと思います。

こうした点を踏まえると、現実的なアイデアだと思われるのは、現状ではファンクラブ(なんらかの会員組織)の運営でしょう。例えば月額500円で会員を集めることが出来れば、半年で500円×6か月=3,000円ですから、会員に対する特典の原価を差し引いても、1枚1,460円の不足分を補填することが可能です。どれだけ魅力的な特典を提供出来るかにかかっていますが、メンバーが固定化されているカンパニーなら検討してもよい手法だと思います。

従来のファンクラブ運営は手間がかかり、特典も先行予約と交流イベントが定番でしたが、近年はオンラインサロン用のプラットフォームが複数登場し、これを活用することで事務作業の軽減やコンテンツ配信などが手軽に出来るようになりました。魅力的な映像コンテンツを継続的に配信出来れば、「公演」と並ぶ収入源にすることも可能だと思います。例えば、「公演」に関わるスピンアウト作品を配信するなど、様々な可能性があると思います。「公演」本編では描かれない登場人物の前日譚・後日譚は、観たいと思う観客が多いはずです。

付帯イベントとして定着しているポストパフォーマンストークを「公演」と切り離し、創作過程で単独イベントとして開催することは無理でしょうか。作品のテーマに関することを、専門家をゲストに招いてトークするのであれば、創作過程でも同じことが出来ると思います。雑談レベルではなく、コンテンツとして魅力的な内容なら、それに対して対価を支払ってもよいと思う人はいるはずです。

私は映画『この世界の片隅に』の片渕須直監督のファンですが、数年に及ぶ創作期間のあいだ、創作過程を語る「ここまで調べた『この世界の片隅に』」という有料トークイベントが6回開催され、その内容を知ったファンのクチコミが、当時の支援者数日本記録を塗り変えたクラウドファンディングへとつながりました。製作中の次回作に関する「ここまで調べた『つるばみ色のなぎ子たち』」はすでに16回開催され、劇場公開まで続くと思われます。

私も何度か足を運びましたが、映画の物語自体ではなく、その時代考証をすることで見えてくる世界観が想像力を掻き立ててくれます。芸術では作品がすべてであり、つくり手が作品を解説するのは無粋という考えもありますが、物語には全く触れない背景の説明だけでも、そこに説得力があれば輝いて見えることを知りました。演劇も物語には触れない、それでいて魅力的なトークイベントが出来るはずです。

寄付をしやすくする

チケット代を上げなくても、内容が素晴らしければ、観劇時にもっと払ってもよいと感じることがあります。これが一般化しているのが大衆演劇の「おひねり」ですが、小劇場演劇では特に仕組みが用意されていないので、グッズを購入することになります。当然ながらグッズは原価もかかっていますし、払いたい金額に見合ったグッズが用意されていないことも多いと思います。こうした観劇時に観客がもっと払ってもよいと感じたとき、それを可能にする仕組みを予めロビーなどに用意することが重要だと思います。募金箱が一般的だと思いますが、好きな金額を入れていただいて、缶バッジなどをお持ち帰りいただく方法もあるでしょう。この場合も、なぜ寄付が必要なのかを詳しく説明することが大切だと思います。

まとまった金額の寄付をしたいと思ったとき、寄付金控除の対象になると前向きに検討したくなります。一般的なクラウドファンディングは購入型なので、支援する側は支援額を全額負担することになります。地方公共団体や特定公益増進法人などを経由して芸術団体に助成出来る制度を利用すれば、個人なら実質2,000円の負担で年間所得に応じた寄付金控除が受けられ、法人なら損金に算入出来ます。こうした窓口を設ければ、相手の経済的な負担を軽減しながら寄付を集めることが可能です。下記が助成先を直接指定出来る代表的な制度です。

- 公益社団法人企業メセナ協議会「助成認定制度」(申請締切は年4回、公演3か月以上前に申請)

全国の公益法人、任意団体、個人対象。利用手数料1万円、寄付10件ごとに1万円の追加手数料が必要。 - 公益財団法人関西・大阪21世紀協会/アーツサポート大阪「寄付型クラウドファンディング助成」(申請締切は年1回)

関西が本拠地の芸術団体対象。必要経費10%+クレジットカード決済手数料等が必要。 - 京都市「Arts Aid KYOTO」(申請締切は年1回)

京都市が本拠地の芸術団体対象。京都市の審査を通れば創造支援枠上限100万円、活動サポート枠上限10万円を支援。 - 大阪市「なにわの芸術応援募金」(申請締切は年1回)

大阪市が本拠地の公益法人、NPO法人対象。

制作者をもっと増やそう

コロナ禍で、これまで不可能だと思われてきたものが大きく変わりました。舞台芸術では配信プラットフォームが急速に整い、小劇場演劇でも遠隔地の観客に届けることが出来るようになりました。8K映像で収録したものを大スクリーンで上映すれば、編集なしでライブと同じ感覚が体験出来ることも知りました。以前なら、ライブビューイングしか方法がないと思われていた領域です。こうした映像技術の進歩は、舞台芸術を身近にすると同時に、対面でのリアル開催の希少性を実感させる効果もあると思います。その意味で、暗闇に光が見えてきたという印象もあります。

もちろん、すべての芸術団体が生き残れるわけではなく、観客の支持を得たところだけが続いていくわけですが、それは決してエンタテインメント系の表現だけではなく、もっと幅広い表現が工夫しだいでは収益を増やす余地があると感じます。そのためには、

- 公演内容を早い段階から詳しく伝え、あらゆる面で観客がアクセスしやすくすること

- 届ける観客の範囲を拡大し、新しい観客を獲得することに精力的に取り組むこと

- 他業界のサービスを絶えずキャッチアップし、変えるべきことは演劇界の慣習であっても変えていくこと

が求められると思います。それには制作者がもっと必要で、小劇場演劇が「業」になるためにいちばん足りないのは制作者の数ではないかと思います。特に公演全体の予算を考え、企画段階から収益化のことを考えられる人材が求められていると感じます。

演劇で収益を出すことは可能か。この永遠の課題に対し、たくさんの制作者がよってたかって取り組み、この記事がアップデートされ続けることを目指しましょう。

関連度の高い記事